三“感”铸教魂——一名青年教师的成长“感”言

我是来自广州理工学院人文与教育学院的青年教师覃仕君,在广理这片教育沃土上,我收获了诸多荣誉与成长。

任教至今2年多,我在学院对我的悉心培养、学院前辈教师对我的帮助支持及学校平台的助力托举下,有幸获得了2024全民普通话大赛全国特等奖(教师组全国第1名)、第六届“匠心筑梦 领航未来”全国高校教师技能创新大赛一等奖、广州理工学院第九届青年教师教学大赛一等奖、广州理工学院第二届青年教师普通话演讲比赛校级一等奖(校第1名)、广州理工学院第五届教师教学创新大赛二等奖、广州理工学院 2025人工智能赋能岗位能力提升大赛二等奖、广东省第十三届“躬耕教坛 强国有我”师德主题征文竞赛三等奖等。每一次荣誉的背后,离不开人文与教育学院的悉心培育,离不开领导、前辈及同事的帮助、支持与鼓励。

2024全民普通话大赛(获教师组全国第1名特等奖)风采展示

2024全民普通话大赛全国特等奖获奖证书

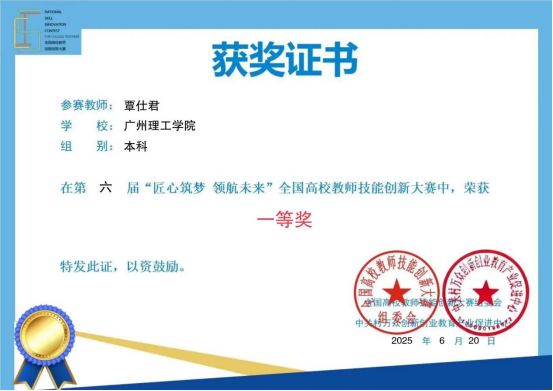

第六届“匠心筑梦 领航未来”全国高校教师技能创新大赛一等奖获奖证书

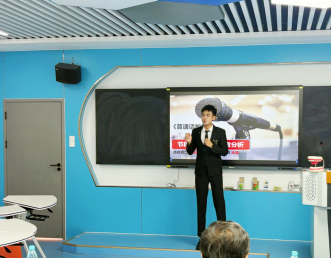

第九届广理青教赛(获一等奖)现场授课展示

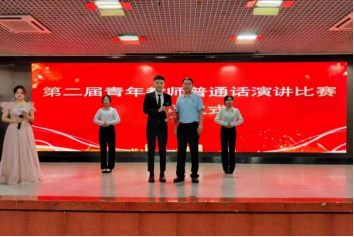

广理青年教师普通话演讲比赛(获一等奖)获奖展示

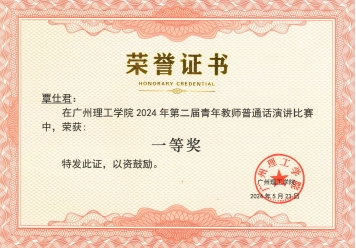

广州理工学院第二届青年教师普通话演讲比赛校级一等奖获奖证书

回望这2年多的成长足迹,每一份荣誉都如同一面明镜,映照出我成长路上的进步,更折射出人文与教育学院“以文化人、以德育才”的育人理念及“重教学、精教学、研教学”的良好氛围。而正是学院育人理念与良好氛围的滋养,让我得以在实践中“感知”对教学的热爱,在挑战中“感悟”个人成长,最终汇聚成对学院的真挚“感谢”。我欲以“感知、感悟、感谢”为引,叙述个人成长。

一、感知——“感前辈化育,知初心树人”

“教师是人类灵魂的工程师,是传道、授业、解惑的使者。”学生时代,这句话便如同一颗种子,在我心中生根发芽,“教师”也成为我心之所向的职业。怀揣着这份热爱,我有幸加入广州理工学院人文与教育学院。初为人师,面对陌生的环境和教学任务,我既兴奋又紧张。幸于学院精心策划了新教师入职培训、青年教师导师制等培养模式,让我迅速适应教师角色。我也通过学院组织的听课、磨课,感受到了学院前辈教师们深厚的学术底蕴和丰富的教学经验,让我从教学理念的革新到课程框架的构建都受益匪浅!也让我对“教师”这一角色有了更加准确深刻的认知,坚定了心中的心之所向。

同时,我也将学院前辈教师的教学经验内化在自己的教学过程中。两年来,我主讲《普通话教程》《考证类课程(普通话资格证)》《演讲与口才》《海外华文文学》等课程。每一门课程都是我与学生交流的桥梁,每一次课堂都是我传递知识、传播思想的舞台。为了让学生更好地掌握普通话技能,我会精心设计教学环节,通过朗读、演讲、辩论等多种形式,激发学生的学习兴趣。当看到学生在我的指导下普通话水平不断提高,能够自信且清晰地表达自己时,我内心充满了成就感和幸福感,这也进一步加深了我对教学的热爱。

学院前辈教师对我的化育如明灯,照见我渴望成为教师的初心——对教育事业的热爱;而这份“初心”,坚定了我对“树人”的坚守,让这盏明灯在更多学生心中点亮。

二、感悟——“感修己日新,悟成长之道”

在教学成长的道路上,我深刻感悟到,要提高教学水平,需要做到“修己”——不断学习、勇于创新、精进自己。学院为我们搭建了丰富的学习平台,鼓励我们参加各类教学培训和学术交流活动,为“修己”奠定基础。两年来,我积极参加各种教学研讨培训会,积累专业知识和教学经验,学习先进的教学理念和方法。同时,我还利用业余时间阅读教育教学相关的书籍和文献,不断拓宽自己的知识面和视野。

1.悦己者——以心之所向悦己之教魂,“不断学习”的心力之源

在我初次任教《普通话教程》的过程中,我深刻体会到“悦己者”的深意——要在自己所任教课程中找到自己足够热爱的兴趣点,成为自身“不断学习、深耕教学”的内驱力。我能精准找到这份让自己心悦的热爱,得感恩学院的知人善用、系统培育及前辈教师的倾囊相授。

初入教坛时,学院院长及系主任根据我当时的爱好与特长,为我提供《普通话教程》的任教机会,铺就了我的教学成长之路。我也从一次次学院组织的教学技能培训、教育理念研讨、课程组磨课及课堂实践观摩中,进一步看清自己真正热爱的方向——如何让普通话教学不仅是语言知识的传授,更成为文化认同与情感共鸣的桥梁。这种热爱是站在讲台上看到学生眼神发亮时的满足,是在教室里听到学生用标准普通话朗读时的心颤。

前辈教师的引领更是一场润物无声、春风化雨的传承。我青年教师导师制的导师陈南先院长,几乎每周都通过微信转发给我对我许多很有帮助的文章,在点拨、指导我的过程中倾囊相授,不断点燃我对所任教科目、对整个人文社科的好奇与热爱。

这些具体细微的“热爱”,构成了我不断学习、深耕教学的底层动力。当教学成为自我实现的过程,当每一次备课都像打磨一件艺术品,当学生的进步成为最真挚的反馈,这种源自内心的满足感会自然转化为持续学习的渴望。

2.阅己者——以明辨之思阅己之教脉,“勇于创新”的智慧之基

在学院的悉心培养与前辈教师的点拨帮助之下,我深深意识到在教学上不断探索创新的重要性,教学不是照本宣科,而是在“阅”教材内容、“阅”学生学情之后,根据学生的学情,有针对性地重组教学内容。

以《普通话教程》课程为例,在学院前辈教师的建议之下,我构建了“理论-实践-创新”三位一体的教学模式。在理论教学中,我注重引导学生理解普通话的语音、词汇、语法等基础知识,为实践打下坚实的基础;在实践环节,我组织学生开展各种语言活动,如朗诵比赛、演讲比赛、情景对话等,让学生在实践中提高普通话的运用能力;在创新方面,我鼓励学生结合自己的专业和兴趣,进行普通话创作,如针对学生自身语音学习难点,编写普通话绕口令、录制普通话音频等,培养学生的创新思维和创造力。

“在教学的江河里,既渡他人,也渡自己。”教学内容重组的过程,也是提升自我、更新迭代自身知识技能的过程,在“阅见”他人的同时,“阅见”自身成长。

3.越己者——以突破之志越己之教境,“精进自己”的成长之梯

学院对青年教师的系统培育,也体现在提供给教师们各类具有挑战性的比赛平台,以赛促教。每一次比赛都是一次挑战,也是一次超越原有自己的成长机会。

在参加各类教学比赛的过程中,我有了些许自己的感悟。为了在比赛中取得好成绩,我会对教学内容进行精心设计和打磨,反复演练教学环节,听取专家和同事的意见和建议,不断改进自己的教学方法和技巧。在打磨的过程中,我逐渐意识到需要让自身身份从“教学者”越向“研究者”,要以研究的视角来研究教学的过程,然后反哺教学。当我不再满足于“教会学生正确发音”,而是开始追问“为何某些方言区学生总将‘zh’发成‘z’”时,教学便成为了有目的、有方法、有验证的科学实践。这样的思考能为我的教学过程设计提供灵感源泉。

通过比赛,我不仅锻炼了自己的教学能力,从“教学者”越向“研究者”,也结识了许多优秀的教师,从他们身上学到了很多宝贵的经验,不断精进自己。

三、感谢——“感学院扶掖,谢前辈护航”

成长与荣誉的背后,离不开人文与教育学院对青年教师成长的悉心培育与学院前辈教师的保驾护航。

学院以青年教师导师制为契机,为我们安排了经验丰富的前辈教师作为导师,从教学理念革新到课程框架构建,从课堂互动设计到创新成果凝练,导师们都给予了青年教师全方位的指导和帮助。他们以深厚的学术底蕴和丰富的教学经验,为我们的专业成长保驾护航。我在观摩我的导师陈南先院长授课时,就受益匪浅!陈院长在授课前就提早许久进入教室,利用课前时间与同学们进行交流,搭建起亦师亦友的沟通模式。这样平易近人的教学氛围加之精彩绝伦的授课,让课堂氛围热烈活跃,也让正在观摩的我心生沸腾,让我更深刻地理解了“教师”与“学生”之间的关系,向我传承了“以生为本、教学相长”的教育真谛——教师不是单向的知识灌输者,而是学生自主探索学习的引导者与同行者;课堂不是刻板的“教与学”的剧场,而是师生共同建构的学习场域。

是金子总会发光,人文与教育学院的师资团队中处处都是金子。我同时也借由学院听课学习的契机,向学院许多优秀的前辈老师同事们学习取经。我发现每一位老师身上都有属于自己的闪光点,都能在他们身上学习到很多,他们都稳稳站在自己的讲台上,闪闪发光。

一路走来,我个人的成长得益于学院的悉心培育与前辈教师的保驾护航,而我有幸所获得的每一份荣誉,都是学院教师队伍建设与教学改革成效的生动缩影,更是学院大家庭共同耕耘、共享荣光的勋章。

“路漫漫其修远兮”,未来的教学之路还很长。我将继续怀揣着对教学的热爱,不断提高自己的教学水平,在“广理”这片教育沃土上砥砺前行,为培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才贡献自己的力量。同时,希望我的经历能够为其他青年教师提供一些参考和借鉴,让我们一起在教育的道路上追逐梦想,绽放光彩。

稿件来源:人文与教育学院

撰稿:覃仕君

图片:覃仕君

初审:郭航

复审:代婵

终审:陈南先